中国识字法简说

文|默公

百余年来,中国放弃了传统集中习字法,而采取了西方语文的应用识字法。传统的方式是先识字而后读书,即通过学习字书(文字汇编),敎授六书(造字之理)、部首(汉字字母),集中学习文字。此法最晚开始于西周之初。现在流行的应用识字法,是清末从西方传入的,即边读课文边识字,挑出课文里遇到的生字,讲解此字的读音、笔划、笔顺和课文中的字义,然后由学生抄写若干遍。此法已成定式。

两种习字法孰优孰劣?说者纷然,争论甚剧。其实每种方法都有其形成和存在的理由。但以天下地域之大、人类品庶之多、语文差异之悬殊、人才需求之多样,竟都只能用一种习字方法,听上去就不大合理。积余数十年研究思考,以及近年敎学实验,认为几千年形成的中国传统识字法,固有其优越之处;至少对一部分人来说,是可以借鉴采用的。

古来习字法的嬗变,大体可分四个阶段:

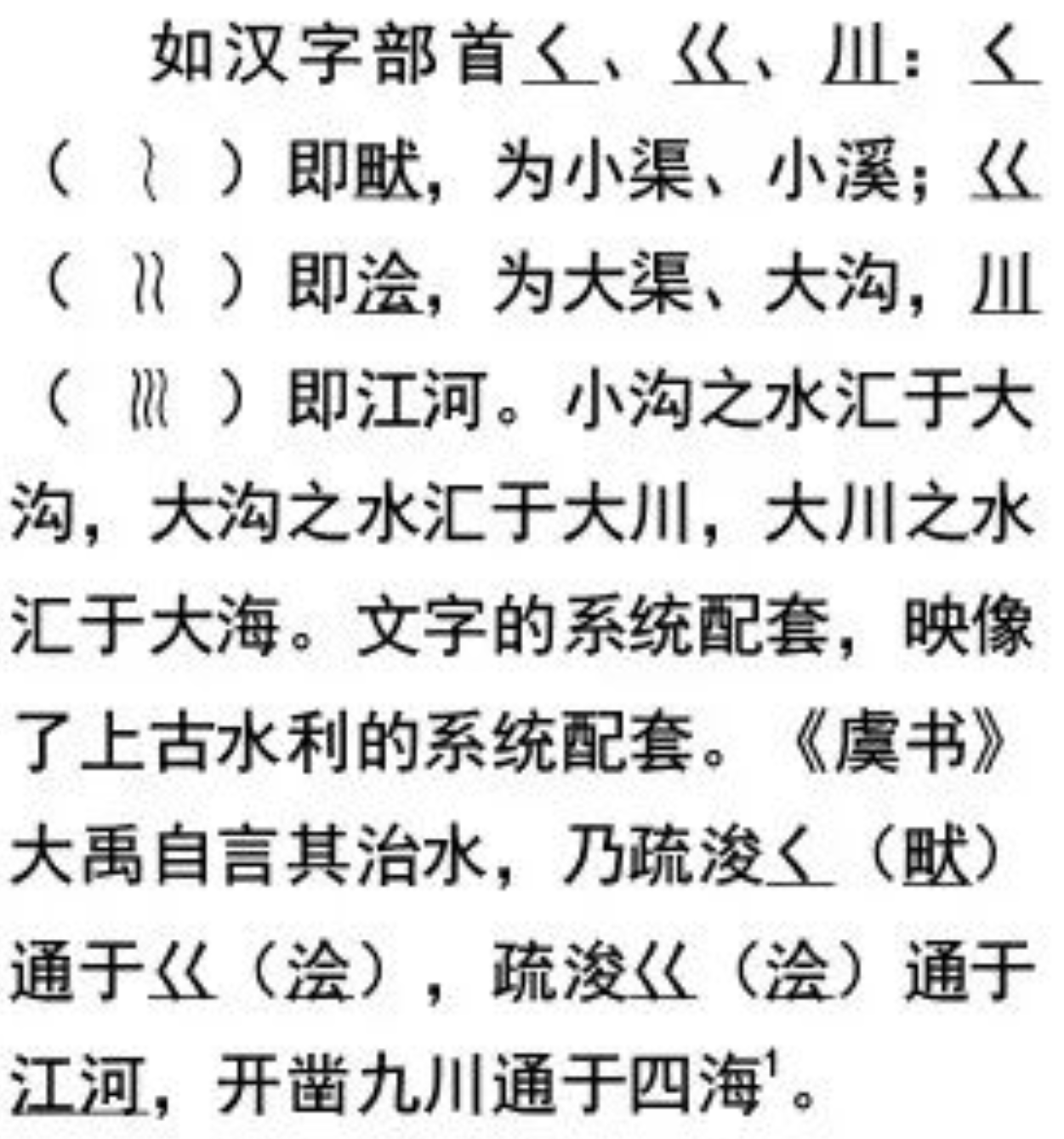

1. 周初至两汉,历时千余年,学术成形期。《周礼》有“保氏敎国子,先以六书”的记载,所谓六书即指事、象形、会意、形声、假借、转注,虽古今六书表述和序列略有小异,但总是表述造字和用字的规律。学习六书是结合字书进行的,字书是由当时大家编成的文字汇刊,是文字的分类集成,一般是韵文体,便于学生诵读记背。余曾谓“学问之道,要在读书。读书之道,要在识字。识字之道,要在正字。正字之道,载于字书。字书种种,汇于《说文》。故幼童入学,先课以《说文》。此乃小学之始也。”1这期间文字系統,虽有枝蔓流离,但赖历代宿学通家之鼎力维持,敎育上聖賢輩出,成就了中华学术的全面成形,且历久不磨。

2.汉后至南宋,历时千余年,文学繁盛期。汉末许慎编著了《说文解字》,总汇了历代字书及典籍用字,以六书为纲,部首为目,纲举目张,便于掌握整个文字体系。自此学生习字多依《说文》。如三国孙吴名士严畯,《三国志》曰“少耽学,善诗、书、三礼,又好《说文》。”2又如南北朝时期的颜之推谓:“许慎检以六文(六书),貫以部分(部首),使不得误,误则觉之。若不信其说,则冥冥不知一点一画,有何意焉。”3据《旧唐书》记载,唐“天宝元年,明经停《老子》,加习《尔雅》”4,此重视字学之举。又于天宝十一年加试《说文》、《字林》,“书学博士二人,从九品下,学生三十人。博士掌敎文武八品已下及庶人之子为生者。以《石经》、《说文》、《字林》为专业,余字书兼习之。”又《新唐書 - 选举志》载:“凡书学,《石经三体》限三岁,《说文》二岁,《字林》一岁。”按《通典》所记,唐代进士考试,亦从汉代试文字之学,“書者試《说文》、《字林》凡十帖(注曰:《说文》六帖,《字林》四帖)”5。

至北宋立朝,太宗即谓“文字者六艺之本,固当率由古法”,遂命徐铉等阁臣取《说文》精加详校;并敕令国子监雕为印版,许民间学子缴纳纸墨钱刷版。这期间《说文》虽曾被篡乱(如唐之李阳冰、宋之王安石),但朝野悉力厘清勘正,基本维持了正字系统,敎育上才人茂盛,创造了中华文学的高峰期。

3.南宋末至晚清,历时约六百年,文化之离散期。科举制度的僵化,导致应试敎育的泛滥,很多私塾直接以四书五经课童,放弃了以《说文》集中识字的基础敎学。南宋通学魏了翁曰:“古之敎,必由小学,将以参稽象类,涵養本初,为格物求仁之本。此如兵法遠交近攻,具有次第,其在学者孰非所当知?而后世师友道缺,高者鹜于上达,卑者安于小成,于是礼乐射御书数咸失其传焉,……余病此已久。”6由此可知,南宋久失小学之次第。

又,宋儒好言性理,轻忽典籍,故戴东原批之曰:“宋以来之儒者,以己之见硬坐为古圣贤立言之意,而语言文字实未知之。”至明清之际亦如此,明代唐彪在家塾中延师敎子,前三师皆直接读经,收效甚微;后更换敎师,知先敎字,方有所成,但敎字已不再用《说文》。7

清乾隆后,因文字狱严酷,学界偏重朴学(经学、小学),塾学方多恢复集中识字法,但敎材一般为另编发蒙字书,如宋《性理字训》、《名物蒙求》,元《字训纲》、《历代蒙求》,清《十三经集字》、《文字蒙求》等,均带应试敎育之操切。只有部分士族家塾重新拾回《说文》,如戴震等乾嘉学者,造就了一批宿儒通学。

4.晚清至现今,历时一百余年,文字的存废期。亡国灭种之际,汉字背负羸弱之责,存废之争纷扰。加上废科举,兴学堂,课程与敎法五花八门。此时一般都改用了西方语文的应用识字法,少数亦有自编字书集中敎字的家塾、学堂,如《澄衷堂字课》,也不免受西文影响(如以词性分类)。象罗振玉、郭沫若、张舜徽等少时仍用《说文》集中识字之例,已成凤毛麟角。章太炎从师俞曲园,十七岁始授《说文》,后则有晚学之怨辞。鲁迅、钱玄同、朱希祖年过二十方从章太炎学《说文》,则为补课之举。民国至今,西方应用识字法成为语文课定式,国人已不知曾有它法存焉。

不同习字法的形成和沿袭,应该是对应不同的文字语言,对应不同的学术系统,对应不同的敎育理念和目标。差异性决定了方法的可选择性。

1.文字。文字与语符的性质不同。语言、语符、文字,是三种不同的符号形态:语言为音声符号,口耳相传,转瞬即逝;语符为记音符号,依附口语,相与流变;文字为事物之认知符号,映像世界,与世俱存。三种符号,是人类语文发展的三个不同阶段的产物,发育次第有序、进化步秩有阶。三者之间的差异,决定其学习方法不同。

口语,积习俗而成的交流工具,应用决定了其产生和存在的一切。因此学习方法的最优选择,是随日常应用的高频语汇推展。

语符,记录口语的书写符号,本质上属于口语的复写,属于口语的一部分(Spoken Language & Written Language)。由记音符号组成的单词,只表口语之语音,不表义。如water,借其他氏族的书写符号,记录某地、某族关于水的口语发音。至于这个语音所指称之水义,要靠人的机械记忆力,强行建立指代关联。汉字水则取水之形象、表水之意象、为各种水(一类物质)的总名、是所有个别之水的抽象。其一般的意义和形象,统辖具体之水字近五百个。而英语语符则没有这些文字上的意义和属性,一般的水与个别的水不相关联。如:江river、河river、池pond、湖lake、海sea、洋ocean、洪flood等。例中英文各词在拼写和读音上,互不相关,更无内在规律可循。而中文各字,皆有共同的水作义旁,表各字的共同字源和一般属性,右侧是各字的声旁,既表各字之音,又表个别之差异,使具体的水能相互区别。每个汉字都有形象、物象、意象、逻辑、源流,是整个汉字体系中的一个节点。

文字是客观世界的映像,是对客观事物识别和命名的认知符号,因世界是一个存在关联性、整体性和统一性的体系,故而文字符号也是具有关联性、整体性和统一性的符号体系。这就是文字与世界的近似性或模糊的同一性。我们学习文字的重点,应在文字的关联性、整体性上(而不是记背笔划、笔顺),这同时也是对客观世界形成总体性认识的过程。

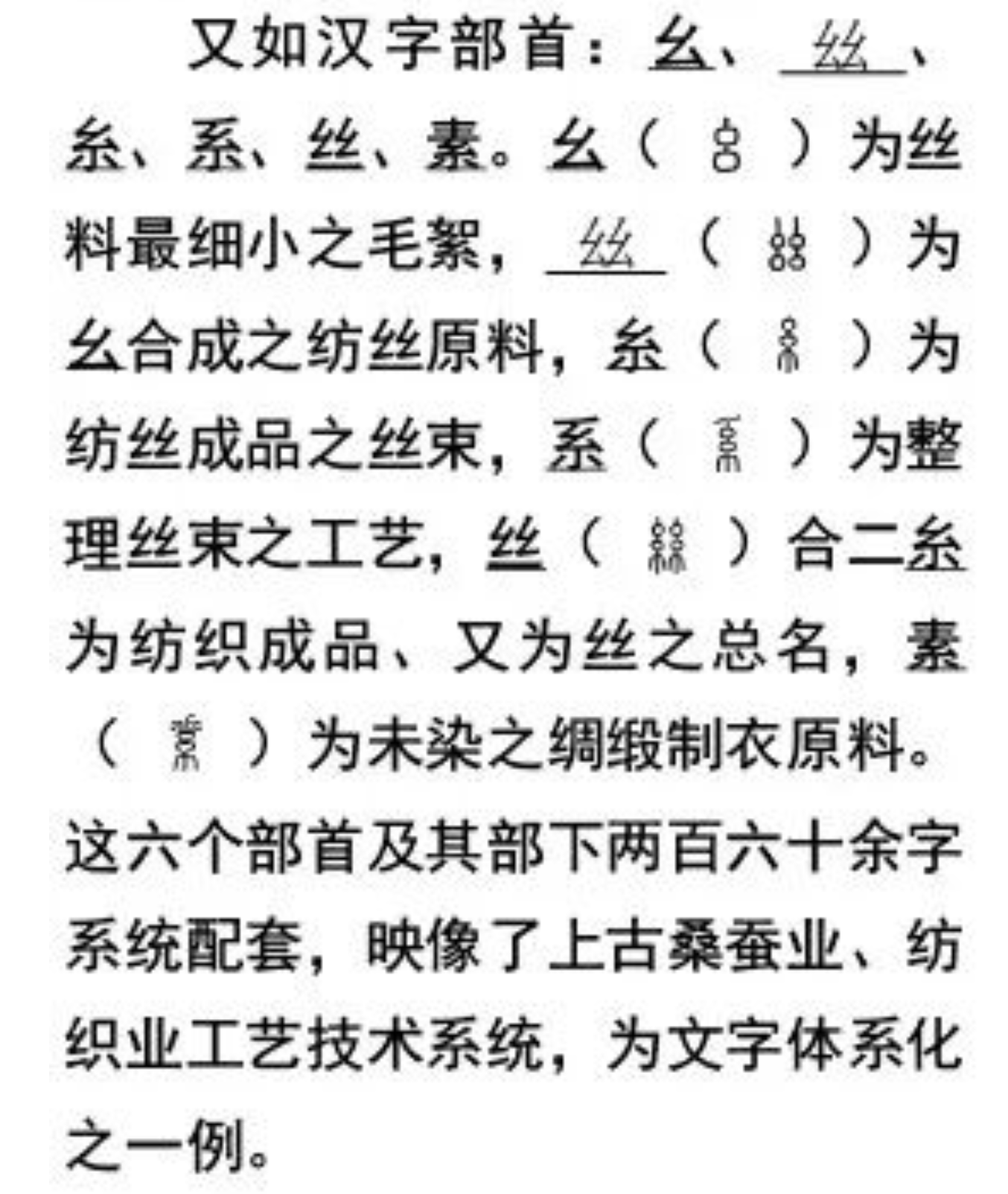

文字的体系化在周秦字书反映为类别化,所以字书虽然都是一排到底,但文字集合却是按分类编序的。到《尔雅》分类,首次标目化(以目录方式反映分类),其一级分类为十九类,个别类下又分属,如畜类下分马属、牛属、羊属等。《释名》承其绪,标目分二十七类。《说文》未用《尔雅》、《释名》标目分类方式,首创以部首分别文字方式,将所有文字分系于五百四十部首之下。这是文字分类之大进步。为贯彻许氏“方以类聚、物以群分”之思想,本书参考《周易-系辞传》造字分类之说,将五百四十部首分为人体、器用、天地、草木、鸟兽、符号六类,作一级分类;又参考《尔雅》、《释名》标目,将一级各类细分为二、三级类别。对统领文字较多的部首,又将其部下字细分为四、五级类属。由此使整个汉字体系结构在许氏基础上进一步清晰化。

由于汉字存在这样的整体性、关联性和规律性,用集中习字法系统学习,必然效率高、理解深。西文作为记录口语的简单工具,可且用且学、随机讲授。非要以西方语符的学习方法敎授汉字,将损失汉字自有的系统性和高效性。

2.学术。学术不同的发展历史和存续特征,也影响识字法之选择。相关影响的第一点是,中国学术是以典籍为中心展开的,典籍的发端不迟于夏商之交(16世紀BC)。经历千余年的发展,到战国时期(5-3世纪BC),各门类学术已齐备可观,形成了先秦经传典籍。它象雪球的内核一样,历代学人不断围绕其传注、校疏、考订,借古喻今,托古创新,到清朝,古籍总量已逾百万种。而典籍是以文字构成的。各时代字体、字形有演变差异,字之本义、引申义、假借义等有使用区别,书写上有随意形成的俗字、别字、白字、装饰字等。这些状况致使研究文字演变为一门学问,成为所有学人必修的基础功课。因此随机零散的应用识字法很难满足学术研究的需求,蒙童需要从小就系统学习汉字。

西方上古无典籍,中古所谓希腊、罗马著述,来自于12-13世纪十字军东征发现的若干埃及莎草文字,其中记叙了希腊、罗马片段传说,这些故事在14-16世纪被神学院用拉丁文铺张成少量的拉丁文献,今之所见英译希腊学人的鸿篇巨帙,形成于19-20世纪。15-17世纪在宗敎黑暗下闪现出的文艺复兴光芒,借助中国印刷术和造纸术,留下了欧洲不可多得的诗歌、戏剧、科研记录(李约瑟)。真正有价值的学术著作,是17-18世纪思想启蒙运动以来形成的。学术主要方向是应用——向未来的前进和向全球甚至宇宙的扩张。作为应用工具的语文,当然以实用主义的随用随学方法为宜。

3.敎育。敎育目标的设定直接影响习字法的选择。这里的敎育是狭义的,专指孩子敎育(Education),不包括职业培训(Training)。

古时的敎育目标在做人,做人的参照标准是古圣先贤,思追圣贤就要读圣贤书。所以古来上学是为读书,所谓上课是在课书,学生以读书为业,先生以授书为职,学校为敎书而设。而所谓书,皆圣贤发愤作,读书是以圣贤为师。这就固定了敎育的标准,如同工业标准,所有制造参照一个标准,而不是一个比着一个做。标准是圣贤,标准文件是圣贤书,先生带后生读书,俱为圣贤之学生。书以文言写成,所以必要考求文字,有识文断字的能力,有读书治学的能力。张舜徽自幼从父学习,熟读《说文》各家之书,晚年回忆:“由于少时具此根柢,后乃受用不尽。诵习经子史传,可以融通无滞,不必借助字典。一生看书甚速,不畏读大部书,即得力于此也。”

今之学校为考学而设,考好小学是为考好中学,考好中学是为考好大学,好学校、好学历是为好履历,好履历是为了好工作。如此等等,把教育Education混同于就业培训Training。学生以听课备考为业,老师以讲课督考为职,因此没必要也没时间读圣贤书、经典书。故今日为学二十年,读的只是课本。而课本是某甲某乙作,三不五年,更为某丙某丁作。甲乙丙丁,未必胜如其师,其师亦未必优如其师,照猫画虎,等而下之,则标准尽失。课本皆以白话写成,白话即口语,故不必深求文字。学校似乎也在敎文字,其实只是把文字当语符教,讲求拼音、笔划、笔顺、口语之义,而对初文本义、演变源流、造字之理法、构字之意象以及引申各义,则不甚了了。至于文字体系,更一无所闻。不能通晓文字,怎么能够读书呢?

一个中国学生,完成敎育的最低标准,应该是无障碍地阅读中文典籍。今日敎育最可惜可叹者,即是在丰厚的古代典籍资源库上,加了把锒铛锁,多数人终生无法进入,无缘享用。这把锁,就是文字。

简言之,中国由周初至南宋,循授六书的集中识字法,保持了文明的进步与辉煌;南宋以下变乱了传统识字法,到近代移花接木地挪用了西文识字法,文明处于停滞甚至衰败的地步。历史已经做出过多样的选择,有过不同方法的大规模实践。经实践效果对比,不同时代文字水平之高低,人才数量之众寡,人才质量之优劣、文化实力之强弱,今人自知。习字之法的选择,以适应不同民族、语言、文字、学术、敎育为好。在中华民族伟大复兴的今天,可以让一部分孩子,重新启用集中识字法,重续以《说文》习字之传统,以赓继中国文脉。

文章出处:转自微信公众号“说文学社”。